大三男生逆天学术否认抄袭抢成果 团队协作创奇迹!一名普通医学院的大三学生罗子甯,因答辩PPT内容在网络上引起轰动。他的简历显示在《自然》、《柳叶刀》、《JAMA》等全球顶尖学术期刊上以第一作者或通讯作者身份发表了7篇SCI论文,累计影响因子近150,并且“兼任多个顶级期刊审稿人”。这一成就让许多人感到难以置信,甚至戏称他为“罗博士”。

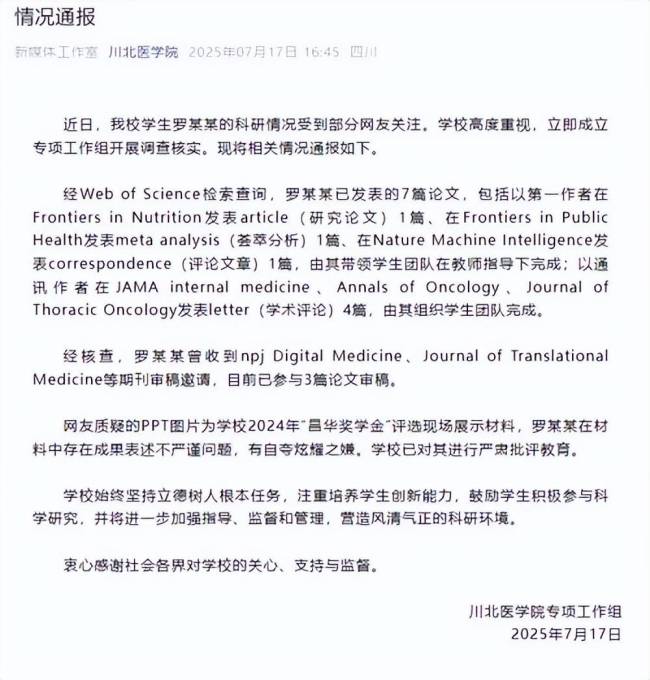

网传的PPT展示了罗子甯的成绩单:顶级期刊发文、高影响因子、担任审稿人。面对质疑,川北医学院成立专项工作组进行调查。结果显示,论文数量真实(7篇),影响因子更高(累计164.8),审稿经历属实(受邀并参与了3篇审稿)。争议点在于论文类型:7篇论文中,仅3篇是研究论文和综述,其余4篇为评论文章。罗子甯承认在PPT中未清晰标注论文类型,导致公众误解。

校科技处副处长吴昌强肯定了罗子甯的成就,指出在顶级期刊发表评论文章对本科生来说已非常不易,且所有论文均有DOI,属于正式科研成果。指导老师刘英教授和刘正龙教授高度评价其科研热情、执行力、创新能力及在AI与医学交叉领域的敏锐度。团队成员桂玉清证实罗子甯是团队组织者,强调署名公正,驳斥了“抢功”质疑。

罗子甯大一起组建了一个庞大的跨学科学生科研团队,巅峰时期超过百人,现有70余人。团队分工明确,高效协作。罗子甯自主开发了一套OA管理系统,实时追踪论文进度,确保协作顺畅。团队不仅依靠校内师生,还积极寻求校外专家合作,整合资源,形成强大合力。

没有这个跨专业、高效率运作的团队,没有指导老师的支持和校外专家的合作,单凭个人之力,一个本科生几乎不可能在如此短的时间内在顶级平台发声。罗子甯的核心价值在于其卓越的组织能力、领导力和资源整合能力,他搭建了一个让普通本科生也能参与高水平科研的平台。他开发的OA管理系统提升了协作效率,这是极具启发性的创新。

罗子甯团队证明了在资源相对薄弱的普通院校,通过学生自发组织、跨学科协作、拥抱技术工具以及积极寻求内外部资源联动,完全有可能突破限制,产出有影响力的成果。这种“抱团科研”、“众包科研”的模式为更多有志于科研的本科生提供了宝贵的借鉴路径。高校应为这类自下而上的创新科研组织形式提供更系统化的支持和引导。

罗子甯的故事打破了“科研只能是精英个体行为”的刻板印象,展现了协作与组织的巨大潜力。它预示着未来科研生态的一种可能方向——更多像罗子甯这样的学生不再单打独斗,而是成为连接者、组织者,带领更多同伴在科学的星辰大海中扬帆起航。

申宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。